Польша и Россия в первой трети XIX века: Из истории автономного Королевства Польского: 1815–1830. М., 2010.

Польша и Россия в первой трети XIX века: Из истории автономного Королевства Польского: 1815–1830. М.: «Индрик», 2010. 584 с.

В монографии впервые в российской и польской историографии комплексно исследуется история конституционного Королевства Польского 1815–1830 гг. в составе Российской империи. Рассмотрены основные тенденции экономического, общественного и политического развития польского государства, фундаментальные процессы трансформации польского общества первой трети XIX в. и его социальных и политических институтов во взаимодействии с соответствующими институтами Российской империи. Особое внимание уделено конституционному устройству Королевства, общественному движению и конспирации. Широко представлено развитие польской национальной культуры в эпоху, предшествовавшую восстанию 1830–1831 гг. Рассмотрены также проблемы взаимного восприятия и формирования национальных стереотипов поляков и россиян во взаимоотношениях общества России и Польши.

Poland and Russia in the First Third of the Nineteenth Century. From the History of the Autonomous Polish Kingdom, 1815–1830 is the result of a scholarly research carried out by a group of experts in the history of Russia as well as Poland and dealing with such critical issues tor our times as those of constitutionalism, autonomy, differentiation of authorities between the centre and local structures, particularly u hen the latter have specific national features. The analysis of the historical experience of Russia and Poland in 1815–1830, when the autonomous Polish Kingdom was a part of the Russian empire, makes it possible to introduce some additions into a theoretical survey of these problems, which is important for political practice as well. The authors of this collective work have conducted a comparative study of the state and socio-political systems of the Polish Kingdom and Russia, juxtaposing two different models – constitutional and autocratic, and arrived at the conclusion of their incongruity. The book offers the history of the formation of that singular symbiosis; it shows inner and outer factors that caused it. The authors analyse various aspects of political, economic and social life in Poland and Russia, revealing common or specific features. The book demonstrates the mechanism of functioning of the Polish constitution under the conditions of the tsarist autocracy; the policy of tsarism in the Polish Kingdom is also presented. Great attention is paid to the problem of the development of Polish patriotic movement; me genesis and activity of clandestine societies in the Polish Kingdom, preparations for the armed uprising are thoroughly explored. The writers give a positive answer to the question whether the revolt of 1830 was inevitable. The book poses the question of the Russian society’s views toward the Polish autonomy and constitution, tracing Polish political institutions’ impact on the growth of liberal thought in Russia and the Russian liberation movement The book emphasises the significance of the years of 1815–1830 as a milestone in the development of the relations between Russians and Poles, that left its mark on forming national consciousness and national stereotypes by both peoples.

The book offers the history of the formation of that singular symbiosis; it shows inner and outer factors that caused it. The authors analyse various aspects of political, economic and social life in Poland and Russia, revealing common or specific features. The book demonstrates the mechanism of functioning of the Polish constitution under the conditions of the tsarist autocracy; the policy of tsarism in the Polish Kingdom is also presented. Great attention is paid to the problem of the development of Polish patriotic movement; me genesis and activity of clandestine societies in the Polish Kingdom, preparations for the armed uprising are thoroughly explored. The writers give a positive answer to the question whether the revolt of 1830 was inevitable. The book poses the question of the Russian society’s views toward the Polish autonomy and constitution, tracing Polish political institutions’ impact on the growth of liberal thought in Russia and the Russian liberation movement The book emphasises the significance of the years of 1815–1830 as a milestone in the development of the relations between Russians and Poles, that left its mark on forming national consciousness and national stereotypes by both peoples.

Ответственный редактор доктор исторических наук С. М. Фалькович.

Содержание

Введение (С. М. Фалькович)

Глава 1. Россия и создание конституционного Королевства Польского (Г. В. Макарова)

Польский вопрос во внешней политике России накануне Отечественной войны 1812 года. Княжество Варшавское, Литва и Россия в период военных действий. Вопрос о Польше на Венском конгрессе. Создание Королевства Польского и подписание «Основ конституции»

Глава 2. Социальный строй Королевства Польского (Б. В. Носов)

Территория и население. Социальные слои и группы. Армия в социальной организации Королевства Польского. Таблицы I–VII.

Глава 3. Особенности экономического развития Королевства Польского и Российской империи в первой трети XIX в. (Л. П. Марней)

Политика кредитования промышленности. Обеспечение промышленности рабочей силой и квалифицированными специалистами. Развитие горнорудной и металлургической промышленности. Особенности развития текстильного производства. Курс на развитие машиностроения. Закупка иностранных машин и поддержка изобретений. Пищевая и другие отрасли промышленности: новое и традиционное. Организация промышленных выставок. Развитие путей сообщения. Ярмарочная торговля. Создание и поддержка объединений предпринимателей. Развитие торговли: политика протекционизма. Специальное и профессионально-техническое образование

Развитие горнорудной и металлургической промышленности. Особенности развития текстильного производства. Курс на развитие машиностроения. Закупка иностранных машин и поддержка изобретений. Пищевая и другие отрасли промышленности: новое и традиционное. Организация промышленных выставок. Развитие путей сообщения. Ярмарочная торговля. Создание и поддержка объединений предпринимателей. Развитие торговли: политика протекционизма. Специальное и профессионально-техническое образование

Глава 4. Государственный строй и политическое устройство Королевства Польского (Б. В. Носов)

Политика Реставрации и определение принципов государственного устройства Королевства Польского. Конституция 1815 г. «Народное представительство» и судебная система. Смена политических элит

Глава 5. Польское общественное движение и политика царской администрации Королевства Польского (1815–1830) (С. М. Фалькович)

Начало конституционной жизни: настроения общества и позиции властей. Развитие конфронтации между властью и обществом: патриотические выступления и конспирация. Нарастание революционной ситуации; формирование повстанческой идеологии и структуры

Развитие конфронтации между властью и обществом: патриотические выступления и конспирация. Нарастание революционной ситуации; формирование повстанческой идеологии и структуры

Глава 6. Развитие просвещения и культуры в Королевстве Польском (1815–1830) (О. С. Каштанова)

Просвещение, наука, литература и театр (от Речи Посполитой к Королевству Польскому). Музыкальная культура, изобразительное искусство и зодчество; традиции и их развитие в Королевстве Польском

Глава 7. Русское общество и Королевство Польское в 1815–1830 гг. (Н. М. Филатова)

Конституционное Королевство Польское глазами русского общества. Русские и поляки в Королевстве Польском: неудавшийся опыт сближения

Заключение (С. М. Фалькович)

Приложение

Конституционная Хартия Царства Польского

Основные источники и литература

Указатель имен

Рецензии

Sambuk D. Polʹša i Rossija v pervoj treti XIX veka. Iz istorii avtonomnogo Korolevstva Polʹskogo. 1815-1830 // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas, 2014, 3, 16-17.

Polʹša i Rossija v pervoj treti XIX veka. Iz istorii avtonomnogo Korolevstva Polʹskogo. 1815-1830 // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas, 2014, 3, 16-17.

Польское Царство как «Другой» русского национализма

Почему Польшу XIX века нельзя назвать колонией Российской империи, как периферийный национализм сказался на государственной политике Петербурга и какую злую шутку сыграло польское свободолюбие с гражданскими свободами в провинции. Об этом Александр Суслов поговорил с немецким историком Мальте Рольфом, автором недавно вышедшей в «НЛО» монографии «Польские земли под властью Петербурга: От Венского конгресса до Первой мировой».

— Применима ли, с вашей точки зрения, колониальная оптика при написании труда о польских землях в составе Российской империи? Иначе говоря, было ли Царство Польское российской колонией? Оправданно ли рассматривать в качестве колоний другие части Речи Посполитой, присоединенные к Австрии и Пруссии?

— Я считаю, что называя Царство Польское и любую другую часть разделенной Польши колонией, мы впадаем в заблуждение. Конечно, господство властного аппарата и обособленность имперской административной элиты наводят на мысль о колониальном устройстве этих земель. Тем не менее против того, чтобы называть Привислинский край (одно из названий Царства Польского, введенное в официальный обиход в 1860-е годы.— Прим. ред.) колонией, а Варшаву — колониальным городом, можно выдвинуть несколько возражений. Понятие колонии почти никак не укладывается в то, как имперские акторы видели свою страну сами. Хотя российские власти и создали у себя на периферии несколько зон с особой юрисдикцией, претензия самодержцев на абсолютную власть и их желание инкорпорировать окраинные территории не стыкуются с идеей протекторатов, в разной степени зависимых от центра. Самосознание российского самодержавия подразумевало, что все части империи подчиняются правителю в равной мере.

Конечно, господство властного аппарата и обособленность имперской административной элиты наводят на мысль о колониальном устройстве этих земель. Тем не менее против того, чтобы называть Привислинский край (одно из названий Царства Польского, введенное в официальный обиход в 1860-е годы.— Прим. ред.) колонией, а Варшаву — колониальным городом, можно выдвинуть несколько возражений. Понятие колонии почти никак не укладывается в то, как имперские акторы видели свою страну сами. Хотя российские власти и создали у себя на периферии несколько зон с особой юрисдикцией, претензия самодержцев на абсолютную власть и их желание инкорпорировать окраинные территории не стыкуются с идеей протекторатов, в разной степени зависимых от центра. Самосознание российского самодержавия подразумевало, что все части империи подчиняются правителю в равной мере.

Такое понимание имперской интеграции имело далеко идущие последствия для утверждения власти на периферии. Хотя нехватка ресурсов и кадров ослабляла управленческие структуры, претензии центра на единство империи, как если бы она составляла одну нацию, не подвергались сомнению. По мерам, принятым в ходе Великих реформ, видно, что Петербург приступил к упразднению особого статуса провинций и сделал шаг в сторону стандартизации закона и управления по всей империи. Проект унификации включал и Царство Польское. Царь считал Привислинский край своей окраинной провинцией, а не внешним самостоятельным образованием.

По мерам, принятым в ходе Великих реформ, видно, что Петербург приступил к упразднению особого статуса провинций и сделал шаг в сторону стандартизации закона и управления по всей империи. Проект унификации включал и Царство Польское. Царь считал Привислинский край своей окраинной провинцией, а не внешним самостоятельным образованием.

С другой стороны, колониальная концепция затуманивает важный факт: для метрополии и провинции оставалось много непонятного в отношениях господства и подчинения. Хотя царская армия и обеспечивала военную гегемонию Петербурга, даже имперские чиновники считали, что преимущество в экономическом и культурном развитии не на их стороне. Таким образом, когда речь заходит о цивилизаторской миссии, столь характерной для европейского колониализма, трудно понять, как и на каких основаниях можно применить ее к польским землям. Все попытки Российской империи провозгласить, что Петербург несет западным окраинам свет цивилизации, наталкивались на неприязнь и отрицание среди поляков, у которых был собственный взгляд на вещи, подкрепленный не только внутренней традицией, но и курсом на общеевропейские ценности.

Все это заставляет усомниться в том, что Царство Польское правильно называть колонией.

— После разделов Речи Посполитой Польша как единое целое продолжала существовать в сознании польских элит. Насколько при этом сохранились транспортные и культурные коммуникации между Царством Польским и польскими частями в составе соседних держав? Легко ли было переместиться из Варшавы в Краков или Познань?

— В течение всего XIX века между тремя частями разделенной Польши сохранялись тесные связи. Экономический и культурный обмен не ослабевал. Так, Ягеллонский университет в Кракове оставался важнейшим интеллектуальным ориентиром для поляков из Царства Польского. Пограничный контроль в те времена был довольно слабым и неэффективным. Российские власти не могли остановить поток нелегальной литературы из Галиции в русскую Польшу, так же как не могли помешать боевикам Польской социалистической партии пересекать границу. Революционные партии использовали Галицию как базу для отступательных маневров и главный тренировочный лагерь. Надо сказать, что австрийская Галиция для поляков, живших в России, имела большее значение, чем прусские территории.

Надо сказать, что австрийская Галиция для поляков, живших в России, имела большее значение, чем прусские территории.

Часто упускают из виду важный фактор, укреплявший ощущение единства Польши несмотря на ее разделы: сам Петербург внес немалый вклад в это укрепление, ведь царская политика дискриминации польских земель (к примеру, неготовность наделить их муниципальным самоуправлением) усиливала их несходство с остальной Россией. Таким образом, польская «самобытность» бросалась в глаза еще сильнее вопреки политической цели Петербурга — искоренить «польское своеобразие».

— Царство Польское нередко называют лабораторией либеральных реформ, которые Александр I задумывал распространить на другие подвластные ему территории. Польское восстание 1830–1831 годов ознаменовало крах проекта либерализации Российской империи. При этом издавна бытует мнение, что российская Польша была привилегированным краем с собственной конституцией, Сеймом и армией — и всего этого польские элиты лишились по собственному безрассудству. Как вы считаете, почему эксперимент не удался? Можно ли утверждать, что чрезмерное польское свободолюбие послужило причиной сворачивания реформ? Или, наоборот, Ноябрьское восстание стало реакцией на усиление консервативных тенденций в империи и связанные с ним политические репрессии?

Как вы считаете, почему эксперимент не удался? Можно ли утверждать, что чрезмерное польское свободолюбие послужило причиной сворачивания реформ? Или, наоборот, Ноябрьское восстание стало реакцией на усиление консервативных тенденций в империи и связанные с ним политические репрессии?

— В данном случае мы видим, что к эскалации привело взаимодействие нескольких факторов, которые трудно анализировать отдельно друг от друга. Один из них, а именно польские романтические концепции свободы и сопротивления («чужеземному владычеству»), оказывал большое влияние на умы польских элит. Многим полякам уступки Александра I казались слабым утешением, учитывая потерю суверенитета.

Мальте Рольф

С другой стороны, власти империи сами создавали поводы для усиления напряженности. Николай I после вступления на престол восстановил против себя польское общественное мнение многочисленными нарушениями конституции 1815 года, а также другими актами насилия и символическими жестами. Грубое и оскорбительное поведение Николая Новосильцева и великого князя Константина в Варшаве, усиление цензуры, следствия и суды над тайными и студенческими организациями вкупе с открытым неуважением царя к польским правам и институтам, таким как Сейм, вызвали у поляков чувство негодования по отношению к Петербургу. Ключевым фактором эскалации стали ожесточенные споры вокруг классификации дворянства, так как многие представители мелкой шляхты столкнулись с перспективой исключения из благородного сословия. Такое отношение только усилило их восприимчивость к революционным идеям. Что еще хуже, в 1830 году на Царство обрушился тяжелый экономический кризис.

Грубое и оскорбительное поведение Николая Новосильцева и великого князя Константина в Варшаве, усиление цензуры, следствия и суды над тайными и студенческими организациями вкупе с открытым неуважением царя к польским правам и институтам, таким как Сейм, вызвали у поляков чувство негодования по отношению к Петербургу. Ключевым фактором эскалации стали ожесточенные споры вокруг классификации дворянства, так как многие представители мелкой шляхты столкнулись с перспективой исключения из благородного сословия. Такое отношение только усилило их восприимчивость к революционным идеям. Что еще хуже, в 1830 году на Царство обрушился тяжелый экономический кризис.

В совокупности эти факторы привели к напряженности и конфликтам накануне ноября 1830 года. В то же время не стоит забывать, что восстание начала маленькая группа молодых революционеров. Если бы несколько варшавских кадетов в легкомысленным порыве не подтолкнули остальных к немедленному выступлению, ситуация могла получить совсем иное развитие.

— Среди периферийных регионов Российской империи Царство Польское было одним из важнейших со стратегической точки зрения — и одним из самых беспокойных. За каждым восстанием следовали серьезные административные реформы, с помощью которых Петербург пытался свести на нет повстанческую активность польских элит. Можете ли вы назвать принципиальные отличия между Царством Польским после Венского конгресса, Ноябрьского восстания 1830–1831 годов, Январского восстания 1863–1864 годов и революции 1905–1907 годов?

— После Венского конгресса Царство Польское де-факто было самоуправляемым политическим образованием. Как мы уже говорили, у него была своя конституция и свой парламент, свои правительство и администрация, самостоятельная экономика и даже собственная армия.

От всего этого ничего не осталось после 1831 года. Органический статут, официально заменивший конституцию 1815 года, был приостановлен на время действия военного положения. Полномочия Ивана Паскевича, царского наместника в Варшаве, были чрезвычайны, а все независимые институты Царства были распущены. Русская армия господствовала в провинциях, а в Варшаве ее позиции упрочило возведение цитадели. Таким образом, большинство элементов польского самоуправления было утрачено. Однако имперские власти отнюдь не планировали вводить в Царстве новые внутренние ограничения. Например, в большинстве местных администраций управление по-прежнему сосредотачивалось в руках поляков. Не было предпринято почти никаких попыток ввести на польских территориях порядок по внутрироссийским стандартам. Петербург скорее был заинтересован в том, чтобы контролировать Царство с помощью армии и полиции.

Полномочия Ивана Паскевича, царского наместника в Варшаве, были чрезвычайны, а все независимые институты Царства были распущены. Русская армия господствовала в провинциях, а в Варшаве ее позиции упрочило возведение цитадели. Таким образом, большинство элементов польского самоуправления было утрачено. Однако имперские власти отнюдь не планировали вводить в Царстве новые внутренние ограничения. Например, в большинстве местных администраций управление по-прежнему сосредотачивалось в руках поляков. Не было предпринято почти никаких попыток ввести на польских территориях порядок по внутрироссийским стандартам. Петербург скорее был заинтересован в том, чтобы контролировать Царство с помощью армии и полиции.

Положение принципиально изменилось после 1864-го. Январское восстание и его жестокое подавление знаменуют глубокий разлом в истории Царства Польского. Все, что осталось от особых польских прав, оказалось упразднено. На смену автономии пришло военно-бюрократическое командование. Былое царство превратилось в обычную административную единицу, крепко привязанную к остальной империи. Такой удар по особому статусу выражался и в новой терминологии: после 1864 года польские земли стали повсеместно называть Привислинским краем, чтобы изжить всякие следы прежней польской государственности. Центр применил к Царству российскую систему управления провинциями и занял большинство важных чиновничьих должностей региона назначенцами извне — в основном русскими и православными по вероисповеданию. За редким исключением католикам (полякам) не позволялось занимать начальственные должности в местной администрации. Такая система во многом сохранялась до Первой мировой войны.

Такой удар по особому статусу выражался и в новой терминологии: после 1864 года польские земли стали повсеместно называть Привислинским краем, чтобы изжить всякие следы прежней польской государственности. Центр применил к Царству российскую систему управления провинциями и занял большинство важных чиновничьих должностей региона назначенцами извне — в основном русскими и православными по вероисповеданию. За редким исключением католикам (полякам) не позволялось занимать начальственные должности в местной администрации. Такая система во многом сохранялась до Первой мировой войны.

В этом отношении революция 1905 года не привела к фундаментальным сдвигам. Впрочем, она все-таки принесла важные изменения. После провозглашения в империи конституционной монархии (принятия основных законов и учреждения Государственной думы в 1906 году) в Царстве начала процветать политическая жизнь. Разница между публичной сферой до 1907 года и после него была огромной. С отменой цензуры и легализацией политических партий и общественных организаций (в том числе профсоюзов) в стране стали плодиться партии, объединения, газеты и журналы. Все это создавало атмосферу оживления, немыслимую до 1905 года.

Все это создавало атмосферу оживления, немыслимую до 1905 года.

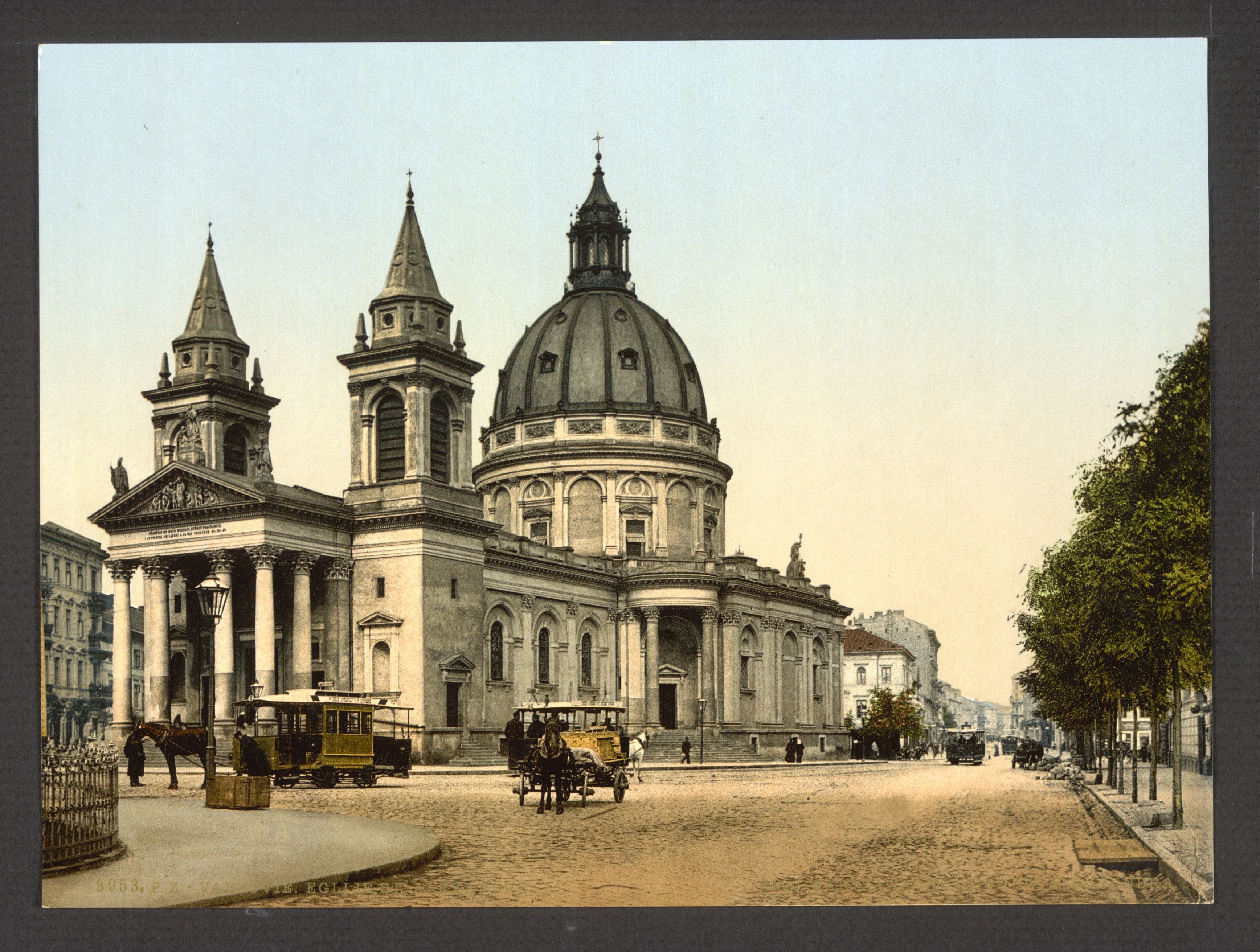

Знаком другого важного изменения служит тот факт, что имперская администрация (особенно генерал-губернатор Георгий Скалон) проявляла готовность сотрудничать с умеренной частью польского национально-демократического движения (так называемыми эндеками). Благодаря этому появились невообразимые ранее возможности участия в политике и даже — в ограниченной форме — национальной мобилизации. В связи с этим в предвоенные годы произошел бум развития Варшавы, процветающего буржуазного метрополиса и центра оживленной политической жизни.

— Один из сюжетов вашей книги — трансферы управленческих подходов внутри империи, а точнее применение опыта чиновников Царства Польского в других частях империи. Как такие трансферы повлияли на практики управления империей в целом?

— Сильнее всего подобные трансферы проявлялись в области национальных вопросов и методов их решения. Это особенно очевидно, если посмотреть, как знания и практики из Царства Польского перенимали администраторы в балтийских провинциях. Что касается влияния на имперский центр, то с этим дело обстоит сложнее, поскольку Петербург так и не выработал единой и последовательной национальной политики, которая применялась бы по всей стране. Вплоть до 1914 года управление империей носило ситуативный характер и существенно разнилось от губернии к губернии. Таким образом, невозможно говорить, что какие-либо «трансферы повлияли на практики управления империей в целом».

Что касается влияния на имперский центр, то с этим дело обстоит сложнее, поскольку Петербург так и не выработал единой и последовательной национальной политики, которая применялась бы по всей стране. Вплоть до 1914 года управление империей носило ситуативный характер и существенно разнилось от губернии к губернии. Таким образом, невозможно говорить, что какие-либо «трансферы повлияли на практики управления империей в целом».

Тем не менее проследить некоторую двустороннюю связь между тем, как Петербург управлял Царством Польским и как он вел себя на уровне всей России, мы можем. Приведу два примера: становление понятия «окраина», которое создавало собирательный образ приграничных территорий, и идеи, что в обществах, населяющих окраинные провинции, именно православные русские заслуживают наибольшего доверия.

Многие чиновники, служившие в Царстве Польском, разделяли представление о том, что все периферийные территории образуют нечто единое. Несмотря на очевидные локальные особенности, в пограничных землях все больше видели части одной сущности, обозначаемой словом «окраина». Это понятие, в свою очередь, подразумевало ярко выраженную противоположность территориям, образующим центр империи, — «коренной русской земле». Таким образом, чиновники Царства были проводниками идеи двойственности, задающей структуру имперского пространства: дуализма окраины и центра, или, другими словами, бинарной модели доминирующего ядра и подчиненной периферии.

Это понятие, в свою очередь, подразумевало ярко выраженную противоположность территориям, образующим центр империи, — «коренной русской земле». Таким образом, чиновники Царства были проводниками идеи двойственности, задающей структуру имперского пространства: дуализма окраины и центра, или, другими словами, бинарной модели доминирующего ядра и подчиненной периферии.

Кроме того, эти чиновники, оглядываясь на годы службы в польских провинциях, начинали активно влиять на формирование русского национализма. Во времена Столыпина предоставление русским привилегий на пограничных территориях стало основополагающим принципом имперской политики и пользовалось поддержкой бюрократии Царства Польского и «западных провинций». В Петербурге из ее представителей сложилась группа влияния, которая настойчиво заявляла, что «русское дело» на их территориях находится под угрозой и нуждается в покровительстве государства. Все эти чиновники разделяли крайне негативные представления о поляках и жили с чувством напряжения из-за противостояния двух наций. Они отвергали притязания поляков на национальную автономию и возлагали надежды на православную русскую диаспору как надежную опору имперской власти. Столыпинское правительство удовлетворило их требования, создав «русскую курию» с ее различными институтами, наделявшими привилегиями и несоразмерным влиянием местное русское население.

Они отвергали притязания поляков на национальную автономию и возлагали надежды на православную русскую диаспору как надежную опору имперской власти. Столыпинское правительство удовлетворило их требования, создав «русскую курию» с ее различными институтами, наделявшими привилегиями и несоразмерным влиянием местное русское население.

Такое привилегированное отношение внесло большой вклад в подъем русского национализма после 1905 года. Более того, эта политика вела к радикализации русского национализма, так как представители окраинных территорий приобрели огромный вес в националистическом движении уже в самом Петербурге. Стоит отметить, что они получили непропорционально большое число мест в Государственной думе, поэтому им удавалось включать вопросы пограничных земель в политическую повестку думских дебатов и даже выводить их на уровень ключевой темы общественной жизни столицы.

Окраинные националисты пользовались институтами, которые создало правительство Столыпина, а то, в свою очередь, отзывалось на давление, исходящее от чиновников из польских земель. В каком-то смысле можно говорить о «провинциализации центра», поскольку представители русского населения провинций сумели задать тон политическому дискурсу в канун Первой мировой войны. В итоге мы располагаем впечатляющим примером трансфера концептов, политических принципов и практических подходов, свойственных польской периферии, в направлении центра; трансфера, который отчасти даже сформировал повестку дня на правительственном уровне.

В каком-то смысле можно говорить о «провинциализации центра», поскольку представители русского населения провинций сумели задать тон политическому дискурсу в канун Первой мировой войны. В итоге мы располагаем впечатляющим примером трансфера концептов, политических принципов и практических подходов, свойственных польской периферии, в направлении центра; трансфера, который отчасти даже сформировал повестку дня на правительственном уровне.

— В книге вы пишете, что образ «неблагодарных» и «кичливых» поляков сыграл немалую роль в проектировании национальной идентичности русских. Как вы считаете, были ли поляки «конституирующим Другим», оказавшим аналогичное влияние на немецкую идентичность? Или эти два случая имеют мало общего друг с другом?

— Я полагаю, что поляки во многих отношениях были «конституирующим Другим» для нарождающейся русской идентичности — особенно потому, что они акцентировали собственную «европейскость» и выставляли себя оплотом европейской цивилизации перед лицом «московитского деспотизма». Российской культурной элите предстояло найти ответ на подобные нападки и выработать такое понятие русскости, которое бы позволило отвергнуть польские притязания на культурное превосходство. В контексте этого противостояния у русских складывалось мнение о собственном превосходстве и появился фундамент для выстраивания русской идентичности в противовес польской. Чтобы обосновать право России на господство, многие русские современники утверждали, что Польша пришла к упадку, отмечая слабость и «отсталость» Речи Посполитой или размышляя о якобы типичных чертах польского (шляхетского) характера, например о «мятежном духе».

Российской культурной элите предстояло найти ответ на подобные нападки и выработать такое понятие русскости, которое бы позволило отвергнуть польские притязания на культурное превосходство. В контексте этого противостояния у русских складывалось мнение о собственном превосходстве и появился фундамент для выстраивания русской идентичности в противовес польской. Чтобы обосновать право России на господство, многие русские современники утверждали, что Польша пришла к упадку, отмечая слабость и «отсталость» Речи Посполитой или размышляя о якобы типичных чертах польского (шляхетского) характера, например о «мятежном духе».

Даже те концепции, которые выводили на первый план самобытность России в сравнении с «западной цивилизацией», активно эксплуатировали антипольские стереотипы. Не случайно влиятельные проводники дискурса русской идентичности посвящали так много времени размышлениям о «польском вопросе» — достаточно вспомнить Каткова или Аксакова. Суммируя, я думаю, что у нас есть все основания говорить о поляках как о «конституирующем Другом» в процессе формирования русского национального самосознания.

Если же сравнивать с Германией, то я бы сказал, что в российском случае «польский Другой» сыграл гораздо более важную роль. Так, в публичном дискурсе кайзеровской Германии куда больший вес и влияние имела тема противостояния немцев «французской цивилизации», нежели «польский вопрос».

— Как бы вы оценили политику русификации Царства Польского после Январского восстания? Можно ли говорить о консенсусе управленческих элит Российской империи в отношении Польши, о согласованной и последовательной попытке превращения «чужого края» в «свой»?

— Нет, такого консенсуса никогда не было. Различия в представлениях о том, что делать с Царством Польским, были слишком велики даже внутри правящей элиты. Это легко увидеть, если посмотреть, как разные генерал-губернаторы подходили к осуществлению имперской власти в Варшаве. Так, Петр Альбединский или Александр Имеретинский, готовые идти на уступки местному обществу, придерживались совершенно иных методов управления, чем Иосиф Гурко, который вместе со своим приближенным, попечителем Варшавского учебного округа Александром Апухтиным, энергично отстаивал политику русификации.

Даже в Петербурге представления об имперской власти расходились. Если Константин Победоносцев поддерживал меры, направленные на усиление русификации, то многие члены Комитета по делам Царства Польского выступали против, считая, что такие действия приведут к еще большей враждебности местного населения и тем самым дестабилизируют обстановку в польских губерниях.

Один из ключевых вопросов, который приходилось решать чиновникам, заключался в следующем: как, когда и в какой степени следует привлекать поляков к ограниченному участию в государственных делах. Среди высшей бюрократии по этому фундаментальному вопросу никогда не существовало единого мнения.

Минимальный консенсус состоял в том, что Польша — как и любая другая часть империи — была на вечные времена связана с Россией. Таким образом, все подходы к реформам исходили из представления о единой и неделимой империи.

В то же время существовал довольно широкий консенсус, согласно которому «конгрессовая Польша» не являлась в полной мере «русской землей». В этом смысле она резко выделялась на фоне «западных губерний», которые воспринимались как «русские территории». Большинство имперских чиновников были едины во мнении, что Царство Польское — «чужой край», который, однако, является неотъемлемой частью империи. В то же время российские администраторы никогда не стремились превратить его в по-настоящему «свой край». Гораздо больше их заботило обеспечение власти государя и осуществление контроля, чем превращение этих мест в нечто «свое».

В этом смысле она резко выделялась на фоне «западных губерний», которые воспринимались как «русские территории». Большинство имперских чиновников были едины во мнении, что Царство Польское — «чужой край», который, однако, является неотъемлемой частью империи. В то же время российские администраторы никогда не стремились превратить его в по-настоящему «свой край». Гораздо больше их заботило обеспечение власти государя и осуществление контроля, чем превращение этих мест в нечто «свое».

— О повседневной жизни русских чиновников Царства Польского пишут немного, но возникает впечатление, что они жили замкнуто и, конечно, не вызывали симпатии у местного населения. Генрик Сенкевич в переписке с русским литератором Алексеем Мошиным выражал надежду, что «заведенное теперь письменное знакомство со временем обратится в постоянную доброжелательность, ибо я уверен, что ваши принципы и взгляды полностью отличаются от принципов и взглядов тех русских, а вернее, русских чиновников, с которыми мы, поляки, сталкиваемся в нашем крае». Можете ли вы привести примеры миролюбивых или, по крайней мере, продуктивных взаимоотношений между русской бюрократией и местными жителями?

Можете ли вы привести примеры миролюбивых или, по крайней мере, продуктивных взаимоотношений между русской бюрократией и местными жителями?

— Существует немало примеров в пользу того, что российские бюрократы пытались наладить modus vivendi, основанный на хороших отношениях. Я уже упоминал генерал-губернаторов Альбединского и Имеретинского, но и генерал-губернатор Шувалов, и в известной мере генерал-губернатор Скалон старались установить связи с умеренными силами внутри польского общества. На уровне местной администрации многие следовали этому примеру. Например, такие губернаторы, как Сергей Толстой, Михаил Дараган или Константин Миллер, сотрудничали с местной элитой и с большим уважением относились к польской культуре. Дарагана, занимавшего пост калишского губернатора почти 20 лет (1883–1902), жители высоко ценили как достойного защитника их, то есть польских интересов. Миллер, многолетний глава Петроковской губернии, часто брал в свою администрацию поляков и даже держал их в своем ближнем кругу. Кстати, он был женат на католичке-польке.

Кстати, он был женат на католичке-польке.

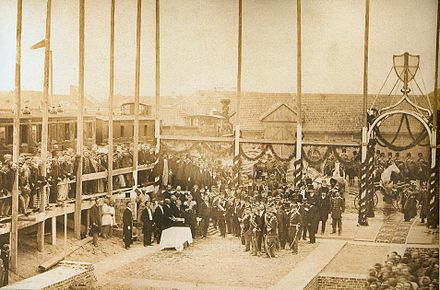

Однако самый известный и яркий пример — президент Варшавы Сократ Старынкевич. Он стал инициатором целого ряда проектов модернизации городской среды, в числе которых — система водоснабжения и закрытая канализация. Старынкевич славился тем, что позволял публично обсуждать свои проекты в здании ратуши и включал поляков в качестве экспертов в комитеты городского совета. Когда он умер и был по собственному завещанию похоронен в Варшаве, собралась большая толпа желающих отдать ему последние почести. Бюст Старынкевича можно найти в Варшаве и сегодня.

Таким образом, есть достаточно примеров имперских чиновников, которые пытались способствовать русско-польскому диалогу. Но для большинства польских современников, в том числе и для Генрика Сенкевича, картину омрачали откровенные полонофобы, представлявшие русскую власть: чиновники вроде Гурко и Апухтина или такие, как Владимир Тхоржевский, сувалкский и люблинский губернатор, который был открытым противником польской культуры и католической веры. Такие чиновники вписываются в топос петербургского правления, связанного с бюрократическим произволом и деспотизмом агрессивных «русификаторов».

Такие чиновники вписываются в топос петербургского правления, связанного с бюрократическим произволом и деспотизмом агрессивных «русификаторов».

Социальная, экономическая и политическая история Польши – американцы поляка и их общины Кливленда

Часть первая: История и культура Польши Джудит Зелински-Зак

Польша достигла больших высот и пережила более глубокие унижения, чем любая другая восточноевропейская страна. Как нация, они перешли от позиции огромной силы в средние века к тому, чтобы быть буквально стертыми с лица земли более чем на полтора века в течение восемнадцатого века. Тем не менее, несмотря на непрекращающиеся внешние и внутренние политические раздоры и опустошительные крупные войны, они выжили, что является заслугой их настойчивости и национальной гордости. Свидетельством их нынешней жизнеспособности является тот факт, что сейчас у них самое большое население и самая большая территория среди всех восточноевропейских стран.

Большая часть польских традиций и национального самосознания уходит своими корнями в географию. С самого начала поляки сопротивлялись немецкому давлению с Запада и российской экспансии с Востока. Тем не менее, Польша приспособилась к разнообразным иностранным влияниям, не потеряв при этом чувства этнического единства. Она всегда считала себя настоящим центром Европы. Она рьяно боролась и охраняла свой единственный выход к морю, через Балтику. В качестве одной из причин многих вторжений в Польшу часто упоминается равнинность страны с ее длинной рекой Вислой, протекающей через страну и текущей на север в Балтийское море. Хотя центральные равнины плоские и открытые, в топографии также есть различия. Заболоченные поймы изобилуют рядом с различными реками, и существует множество озер, окаймленных тростником и болотами. Есть лесные массивы, а Судетские и Карпатские горы образуют барьеры на юге.

С самого начала поляки сопротивлялись немецкому давлению с Запада и российской экспансии с Востока. Тем не менее, Польша приспособилась к разнообразным иностранным влияниям, не потеряв при этом чувства этнического единства. Она всегда считала себя настоящим центром Европы. Она рьяно боролась и охраняла свой единственный выход к морю, через Балтику. В качестве одной из причин многих вторжений в Польшу часто упоминается равнинность страны с ее длинной рекой Вислой, протекающей через страну и текущей на север в Балтийское море. Хотя центральные равнины плоские и открытые, в топографии также есть различия. Заболоченные поймы изобилуют рядом с различными реками, и существует множество озер, окаймленных тростником и болотами. Есть лесные массивы, а Судетские и Карпатские горы образуют барьеры на юге.

Славяне поселились в Центральной и Восточной Европе примерно в шестом веке и постепенно стали земледельческим народом.

Польша тогда состояла из группы слабо связанных провинций, каждая из которых находилась под сюзеренитетом местного дворянина. В 1226 году князь Конрад Мазовецкий пригласил тевтонских рыцарей, католический крестовый поход, помочь ему обратить языческую Литву и помочь включить эту страну в свое герцогство. Однако рыцари не только оказывали помощь, но и прочно укрепились и фактически отрезали полякам доступ к Балтийскому морю на следующие 200 лет. В 1386 году брак польской королевы с князем литовским Владиславом Ягайло привел две страны к личному союзу.

В ответ на постоянную угрозу татарских набегов в 13 веке немцам было предложено колонизировать незанятые территории и создать буферную зону. Условия колонизации были благоприятными, особенно тем, что колонистам гарантировалось право жить по немецким законам.

Краков, бывшая столица Польши. Город представляет собой сокровищницу архитектурных памятников. На фотографии видны остатки укреплений Барбакана 15 века с въездными воротами в средневековый город и Флорианскими воротами 13 века в правом верхнем углу. (Эта фотография из коллекции картин Эдварда Фрацкого, Станислава Бродского и Анджея Захорского под названием «Великие поляки». Варшава: Издательство «Интерпресс», 1970.) К 1350 г. 1200 деревень и 120 городов находились под немецким правом. Немецкая колонизация привлекала польских лидеров не только необходимостью отражать захватчиков, но и тем, что шляхта облагалась возрастающими налогами. Польский термин szlachta можно перевести как дворянство, но более правильно он означает дворянство . Как социальный класс они были землевладельцами, титулованными и привилегированными. Ренессанс и Реформация

Польский термин szlachta можно перевести как дворянство, но более правильно он означает дворянство . Как социальный класс они были землевладельцами, титулованными и привилегированными. Ренессанс и Реформация Ренессанс проник в Польшу через Богемию из Италии и был воспринят двором короля Сигизмунда Августа (1548-1572) и его итальянской королевы Боны Сфорца из миланской знати. В первой половине шестнадцатого века Реформация распространилась на крупные порты и особенно на Гданьск, город с многочисленным и процветающим немецким элементом. И лютеранство, и кальвинизм проникли в высшие классы. Фактически, традиционно католическое дворянство иногда использовало Реформацию как предлог, чтобы выразить свое разочарование и разграбить церковь, ее богатство и собственность. Реформация распространилась с ростом книгопечатания и гуманистическим влиянием университетов Праги и Лейпцига, где училось много поляков. С другой стороны, знаменитый Ягеллонский университет в Кракове, основанный в 1364 году, поощрял католицизм и схоластику в образовании.

Период выборного царствования начался в 1572 г. и не заканчивался до тех пор, пока в 1764 г. не был избран последний король, Станислав Август Понятовский. Эта система может показаться нам любопытной, но прецеденты в Европе были. Часто эти избранные короли вовсе не были поляками. Хотя некоторые из этих правителей, например Стефан Баторий из Венгрии, были мудрыми и способными, система привела к кризису суверенитета. Кроме того, между 16 и 18 веками Польша часто находилась в состоянии войны, сражаясь со шведами за Ливонию и Померанию в 17 веке, с Россией за свои восточные границы и с Турцией за контроль над Украиной. Она сильно страдала, теряя драгоценную рабочую силу, финансовую мощь и на время собственную независимость. Великая Северная война между Швецией и Россией принесла в Польшу опустошение и разорение.

Достижение короля Яна Собеского в остановке турок в Вене является предметом исторической гордости поляков. Но в целом европейские державы и даже собственные подданные Собеского не оценили по-настоящему значения события. Многих поляков возмущала тяжелая нагрузка на их и без того истощенную страну. Король Собеский умер печально разочарованным человеком, поскольку его планы установить наследственный престол и уменьшить власть шляхты потерпели неудачу. Мир с Турцией был заключен в 169 г.9, но цена была высокой.

Станислав Август Понятовский, последний король Польши, был аристократом, проникнутым идеалами Просвещения. Хотя он был хорошо образован, многоязычен и покровительствовал искусствам, он был слабым и нерешительным монархом. Однако с самого начала своего правления в 1764 году он собрал вокруг себя дальновидных людей, которые отчаянно работали над необходимыми социальными и политическими реформами. Одним из таких людей был Хьюго Коллатай (1750-1812).

Одним из таких людей был Хьюго Коллатай (1750-1812).

Коллатадж возглавил требование сильной наследственной монархии, всеобщего налогообложения и отмены обычая либерум вето . Хотя это никогда не было формальной юридической процедурой, практика liberum veto была уникальной и опасной. Если один член сейма голосовал против предложения, оно не только терпело поражение, но отрицательный голос мог распустить или «взорвать» все собрание. Это означало, что любые законы, уже принятые на той же сессии, также были недействительными.

В 1683 году польский король Иоанн III Собеский спас Европу от угрозы турецкого нашествия, разгромив турецкую армию, осаждавшую Вену. Медная пластина с изображением этой великой победы была выполнена голландским художником Ромейном де Хуге. (Эта фотография из коллекции картин Эдварда Фрацкого, Станислава Бродского и Анджея Захорского под названием «Великие поляки». Варшава: Издательство «Интерпресс», 1970.) Все реформаторы боролись против слабости, присущей системе выборного царствования.

К 1750 году польская система правления стала проявлением индивидуализма, верховного и неконтролируемого. Не имея сильной центральной власти, Польша была подвержена прихотям и капризам своего дворянства. Они воспринимали свободу как свою частную собственность и никогда не понимали, что сила душит свободу. Свобода интерпретировалась дворянами как право выбирать королей, а не право поощрять сильную монархию или создавать действительно представительное правительство.

Выражая многие либеральные и гуманитарные принципы, содержащиеся во французской и американской конституциях, конституция провозгласила наследственную монархию и отменила liberum veto . Россия была в ярости от наглости поляков и объявила войну. Это было недолго, и в результате победы Россия разделила Польшу во второй раз (1793 г.). Испуганный сейм отменил конституцию и мрачно принял договор о разделе. У Польши было отобрано больше земли. Несмотря на раздробленность и поражение, Польша подняла отважное восстание под предводительством Тадеуша Костюшко. Получив образование во Франции, он сочувствовал Французской революции 1789 года.

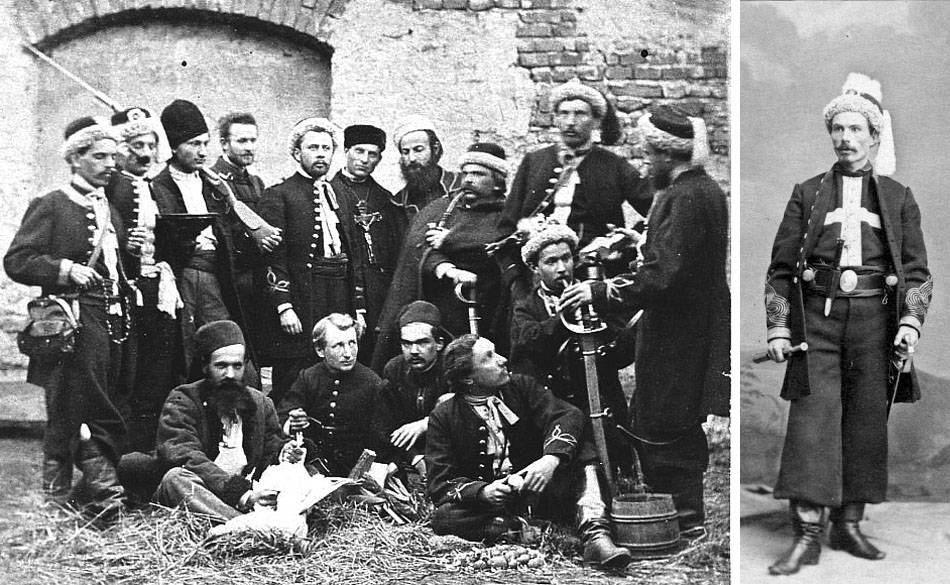

Многие поляки ждали восстановления польского государства от Наполеона. Польский наполеоновский легион был основан в Италии в 1797 году. Под командованием Яна Хенрика Домбровского вспыхнул польский национализм. В то время был написан знаменитый гимн «Польша не мертва, пока мы живы». В 1798 году поляки помогли французам захватить Рим. Легион также сражался в Санто-Доминго в 1803 году, чтобы подавить восстание рабов против французов. Те поляки, которые не погибли в той страшной кампании, умерли от горячки и голода. Наполеон признал храбрость польской кавалерии, но его публичные заявления редко отдавали им должное. Тем не менее поляки продолжали верить, что их усилия на благо Наполеона восстановят их страну. Они сражались за Францию, потому что думали, что сражаются за освобождение Польши. Наполеон не смог бы разрушить польские мечты, даже если бы попытался. Для людей миф стал реальностью. Но некоторые поляки не доверяли Наполеону. Среди них был Тадеуш Костюшко, который признал Наполеона тем, кем он был: политическим реалистом, для которого Франция всегда была на первом месте. Однако мало кто прислушался к его предупреждению.

Наполеон признал храбрость польской кавалерии, но его публичные заявления редко отдавали им должное. Тем не менее поляки продолжали верить, что их усилия на благо Наполеона восстановят их страну. Они сражались за Францию, потому что думали, что сражаются за освобождение Польши. Наполеон не смог бы разрушить польские мечты, даже если бы попытался. Для людей миф стал реальностью. Но некоторые поляки не доверяли Наполеону. Среди них был Тадеуш Костюшко, который признал Наполеона тем, кем он был: политическим реалистом, для которого Франция всегда была на первом месте. Однако мало кто прислушался к его предупреждению.

Крайне маловероятно, что у Наполеона были какие-либо планы относительно Польши, кроме использования польских войск. Дополнительная перспектива запугать своих врагов возможностью воссоздания Польши и значение франко-польского союза для их власти и владений были весомыми рычагами, которые он любил использовать. Наполеон манипулировал всеми сторонами и воспользовался опасениями России, Пруссии и Австрии. После победы над русскими в 1807 году Наполеон создал Великое княжество Варшавское из земель, приобретенных пруссаками во время первого и второго разделов. Король Саксонии был назначен правителем Голландии. Многие поляки считали Великое княжество Варшавское началом полностью освобожденной Польши.

После победы над русскими в 1807 году Наполеон создал Великое княжество Варшавское из земель, приобретенных пруссаками во время первого и второго разделов. Король Саксонии был назначен правителем Голландии. Многие поляки считали Великое княжество Варшавское началом полностью освобожденной Польши.

Когда Наполеон объявил войну России в 1812 году, около 100 000 поляков были среди 500 000 человек армии, которая двинулась в Россию. Поляки надеялись, что поражение России воссоединит Литву с Великим княжеством Варшавским. Патриотизм снова вспыхнул в Польше.

Поражение Наполеона означало конец Великого княжества Варшавского. Однако Венский конгресс действительно учредил новое польское политическое образование в 1815 году, которое будет контролироваться Пруссией и Австрией под властью русского царя и его преемника, носившего титул короля Польши.

К середине девятнадцатого века Польша и ее народ обеднели; потери живой силы и природных ресурсов из-за войны были огромны. Лучшие и храбрейшие бойцы погибли в наполеоновских войнах и в восстаниях против России. Другие были сосланы и заключены в тюрьму. Многие поляки-патриоты пережили эти наказания, но остались сломленными и деморализованными людьми. Многие представители интеллигенции, крупнейшие мыслители и ученые, образованные дворяне, богатые купцы и представители высшего среднего класса бежали в Западную Европу, особенно в Англию и Францию, а другие эмигрировали в Америку.

Лучшие и храбрейшие бойцы погибли в наполеоновских войнах и в восстаниях против России. Другие были сосланы и заключены в тюрьму. Многие поляки-патриоты пережили эти наказания, но остались сломленными и деморализованными людьми. Многие представители интеллигенции, крупнейшие мыслители и ученые, образованные дворяне, богатые купцы и представители высшего среднего класса бежали в Западную Европу, особенно в Англию и Францию, а другие эмигрировали в Америку.

Отношение пруссаков и их канцлера Отто фон Бисмарка к полякам дает представление о последствиях раздела. Бисмарк считал, что реабилитированная Польша будет означать катастрофу для Пруссии. Он не потерпел бы перспективы любого сепаратистского движения в своем стремлении создать объединенную Германию. Вероятно, это и было главным мотивом Бисмарка, затеявшего печально известную «культуркампф» — «войну цивилизаций», «пруссачество против христианства».

Эта война началась как прусская политика против вмешательства Рима в объединение Германии. Для Бисмарка это стало личным вопросом расы и культуры, особенно когда дело касалось поляков. В конфликте с Римом он знал, что католическую Польшу будет труднее контролировать. Пресловутые «майские законы» 1873 г. запрещали духовенству говорить о государственных делах в церкви, делали гражданский брак обязательным и требовали от государства надзора за всей школьной инспекцией. Другие положения законов были более суровыми и касались непосредственно польских католиков. Ни один священник не мог занимать должность в церкви, если он не был немцем и не получил образование в немецком университете. Бисмарк недооценил упорство поляков в вопросах веры. Церковь давала польскому народу великий источник утешения и чувства единства. Польский католицизм сочетает пыл с мистикой и национализмом.

Для Бисмарка это стало личным вопросом расы и культуры, особенно когда дело касалось поляков. В конфликте с Римом он знал, что католическую Польшу будет труднее контролировать. Пресловутые «майские законы» 1873 г. запрещали духовенству говорить о государственных делах в церкви, делали гражданский брак обязательным и требовали от государства надзора за всей школьной инспекцией. Другие положения законов были более суровыми и касались непосредственно польских католиков. Ни один священник не мог занимать должность в церкви, если он не был немцем и не получил образование в немецком университете. Бисмарк недооценил упорство поляков в вопросах веры. Церковь давала польскому народу великий источник утешения и чувства единства. Польский католицизм сочетает пыл с мистикой и национализмом.

В мае 1874 г. немецкий язык был объявлен единственным официальным языком обучения. Из-за их отказа подчиниться многие священники были заключены в тюрьмы, а церкви пустовали. Для поляков «война цивилизаций» стала войной против них и их культуры. Были приняты новые законы, которые привели в ярость польский народ. Названия городов изменены. Лешно был назван Лиссо, Хелмно стал Кульмом, Пила превратился в Шнайдемуль, а Кроловец и Быдгощ были подрезаны и переправлены в Кенигсберг и Бромберг. Письма приходили адресованными в город со старым польским названием, и почта часто теряла такую почту. Из-за регистрации актов гражданского состояния о рождении и браке немецкие чиновники могли и действительно произвольно германизировали польские фамилии. Иногда сопротивление было очень серьезным делом, но иногда оно имело юмористический аспект. Запрещались встречи, если говорили по-польски, поэтому неугомонные поляки просто пользовались мелом и доской. Они познакомились, не нарушая закона.

Были приняты новые законы, которые привели в ярость польский народ. Названия городов изменены. Лешно был назван Лиссо, Хелмно стал Кульмом, Пила превратился в Шнайдемуль, а Кроловец и Быдгощ были подрезаны и переправлены в Кенигсберг и Бромберг. Письма приходили адресованными в город со старым польским названием, и почта часто теряла такую почту. Из-за регистрации актов гражданского состояния о рождении и браке немецкие чиновники могли и действительно произвольно германизировали польские фамилии. Иногда сопротивление было очень серьезным делом, но иногда оно имело юмористический аспект. Запрещались встречи, если говорили по-польски, поэтому неугомонные поляки просто пользовались мелом и доской. Они познакомились, не нарушая закона.

Прусские чиновники также признавали ценность борьбы с социально-политической проблемой с помощью образования. Они надеялись, что, германизируя детей через школы, они смогут добиться большего сотрудничества. Инспекторы были исключительно немцы. Польский язык систематически запрещался во всех школах. Однако родители повторили дневные уроки польского языка в уединении своих домов. Это было перетягивание каната для умов молодежи. К 1901 году немецкий язык был исключительным языком даже в религиозном обучении. Детей наказывали за то, что они молились или говорили на польском языке.

Однако родители повторили дневные уроки польского языка в уединении своих домов. Это было перетягивание каната для умов молодежи. К 1901 году немецкий язык был исключительным языком даже в религиозном обучении. Детей наказывали за то, что они молились или говорили на польском языке.

Одним из трагических последствий таких репрессий стал упадок польской литературы в прусской Польше. Было несколько заметных исключений, например, роман «Плацувка» («Застава»), написанный в 1886 году Болеславом Прусом. Это история о сопротивлении бедного крестьянина, земле которого угрожали немецкие колонисты.

Экономическое давление Язык был не единственным полем битвы. Экономическое давление накапливалось в течение ряда лет. Комиссия по колонизации была создана пруссаками в 1886 году со штаб-квартирой в Познани. Его целью была покупка польских поместий и сдача их в аренду немецким поселенцам. Несмотря на доблестные усилия отца Петра Вавжиняка из Могильно, который организовал Союз кооперативов, чтобы помешать планам Комиссии, процесс колонизации продолжался. Движение отца Вавжиняка способствовало прекращению кровавых восстаний и спасению того, что можно было получить благодаря упорному труду и групповой лояльности. Он руководил кооперативным движением более сорока лет, работая легально через систему. Бойкот применялся против непольских покупателей. «Покупай польское» и «Продай польское» стали боевыми кличем.

Движение отца Вавжиняка способствовало прекращению кровавых восстаний и спасению того, что можно было получить благодаря упорному труду и групповой лояльности. Он руководил кооперативным движением более сорока лет, работая легально через систему. Бойкот применялся против непольских покупателей. «Покупай польское» и «Продай польское» стали боевыми кличем.

В ответ Германия приняла решительные меры, вложив еще большие суммы в проекты колонизации. Неумолимая битва за землю продолжалась.

Страдая от такого давления и суровых условий, тысячи поляков бежали в Америку в течение последней четверти девятнадцатого века в поисках лучшей экономической жизни, но, что важнее всего, в поисках свободы. Эти события помогают объяснить, почему многие поляки эмигрировали в Америку и почему существуют различные пробелы в культурном развитии Польши того периода. Ненависть ко всему польскому, нападки на католицизм и польский язык и нищета в совокупности делали жизнь ужасной. Многие из репрессивных элементов того же типа были видны в русском и австрийском секторах, хотя австрийцы были католиками, а сами русские были славянами.

Как американцы, мы склонны забывать о собственной способности ненавидеть и склонны отвергать европейские антагонизмы как архаичные и непостижимые. Аналогичным образом этот процесс работает и среди европейцев, не понимающих американской истории. Американская этническая история требует знания ценностей и взглядов девятнадцатого века, поскольку они развивались в Старом Свете и часто переносились в Соединенные Штаты.

Польша после Первой мировой войны Когда закончилась Первая мировая война в 1918 августа Польское государство было восстановлено и просуществовало до 1939 года. Один из знаменитых Четырнадцати пунктов президента Вудро Вильсона заключался в том, что Польша должна снова жить и иметь доступ к Балтийскому морю. Польша с трудом поднялась на ноги, столкнувшись с огромными социальными, политическими и экономическими проблемами. Политическая нестабильность в эти первые годы была подавляющей, но поляки пытались справиться. Несмотря на отсутствие опыта в области самоуправления после десятилетий иностранного господства, во многих сферах жизни был достигнут большой прогресс. Порядок был несколько восстановлен сильной милитаристской дисциплиной Иосифа Пилсудского, который официально контролировал Польшу с 19с 26 по 1935 год. На фоне всемирной депрессии Пилсудский попытался решить двоякую задачу: стабилизировать правительство и обеспечить экономическое развитие нации. После многих лет напряженных усилий независимая польская нация начала крепнуть, когда в сентябре 1939 года разразился кошмар гитлеровского вторжения. Польша снова оказалась зажатой между русскими и немцами, раздавленной и оккупированной. После разрухи измученный народ вновь восстанавливал свою страну из обломков войны.

Порядок был несколько восстановлен сильной милитаристской дисциплиной Иосифа Пилсудского, который официально контролировал Польшу с 19с 26 по 1935 год. На фоне всемирной депрессии Пилсудский попытался решить двоякую задачу: стабилизировать правительство и обеспечить экономическое развитие нации. После многих лет напряженных усилий независимая польская нация начала крепнуть, когда в сентябре 1939 года разразился кошмар гитлеровского вторжения. Польша снова оказалась зажатой между русскими и немцами, раздавленной и оккупированной. После разрухи измученный народ вновь восстанавливал свою страну из обломков войны.

Сегодняшняя Польша представляет собой причудливую смесь новизны и древности с мрачными пережитками войны. Его прогресс отражает неукротимый дух людей, их непобедимую волю к выживанию. В современной Варшаве новейшие архитектурные решения соседствуют со старинными церквями. По городу разбросаны стены, полные пулевых отверстий, немое напоминание о Холокосте. Польша потеряла более одной пятой своего населения; это никогда не забудется. На видном месте, особенно в праздничные дни, вывешиваются транспаранты и рекламные щиты с надписью «Nigdy Wiecej» («Больше никогда!»). В простоте этих слов заключается их красноречие.

Польша потеряла более одной пятой своего населения; это никогда не забудется. На видном месте, особенно в праздничные дни, вывешиваются транспаранты и рекламные щиты с надписью «Nigdy Wiecej» («Больше никогда!»). В простоте этих слов заключается их красноречие.

В 1944 году Польша стала социалистической республикой и сегодня является государством-сателлитом СССР. Годы сразу после Второй мировой войны также создали новую группу иммигрантов из примерно 100 000 поляков, приехавших в Америку. Хотя эта группа действительно представляла широкий спектр социальных классов, она отличалась от более ранних иммигрантов. Более высокий процент эмигрантов был из интеллигенции, обладал сильными антикоммунистическими настроениями, а также высокоразвитым чувством культуры и утонченности. Они внесли огромный вклад в интеллектуальное и художественное богатство Америки. Они омолодили польскую культуру, которая, когда они прибыли, уже менялась на польско-американскую культуру.

Варшава, столица Польши. (Этот снимок из коллекции картин Эдварда Фрацкого, Станислава Бродского и Анджея Захорского «Великие поляки». Варшава: Издательство «Интерпресс», 1970 г.)

(Этот снимок из коллекции картин Эдварда Фрацкого, Станислава Бродского и Анджея Захорского «Великие поляки». Варшава: Издательство «Интерпресс», 1970 г.)С декабря 1970 г. руководителем Польши является Эдуард Герек, посетивший США. в 1974 г. Установлены более тесные культурные и экономические связи с Америкой. С каждым годом все больше и больше американцев посещают Польшу. С момента своей первоначальной программы «Год за границей» в 1970 году Фонд Костюшко в Нью-Йорке расширил свои программы. Американские университеты и другие учреждения продвигают аналогичные образовательные программы или туры.

Взято из Pounds, Norman J.G. Польша между Востоком и Западом. Нью-Джерси: D. Van Nostrand Co., Inc., 1964, с. 114.Ускоренный курс польской истории – от пастухов и сапожников

Новички в польской генеалогии часто начинают с нескольких неверных представлений. Многие американцы имеют лишь смутное представление об изменениях границ, которые происходили в Европе на протяжении столетий, и, честно говоря, уследить за всеми ними может быть довольно сложно, о чем свидетельствует это замедленное видео, иллюстрирующее изменения геополитической карты Европы с 1000 года нашей эры. . Поэтому неудивительно, что я часто слышу высказывания типа «бабушкина семья была поляками, но жили они где-то недалеко от российской границы». Подобные заявления предполагают, что семья бабушки жила в «Польше» недалеко от границы между «Польшей» и Россией. Однако многие люди не осознают, что Польша не существовала как независимое государство с 179 г.5-1918.

. Поэтому неудивительно, что я часто слышу высказывания типа «бабушкина семья была поляками, но жили они где-то недалеко от российской границы». Подобные заявления предполагают, что семья бабушки жила в «Польше» недалеко от границы между «Польшей» и Россией. Однако многие люди не осознают, что Польша не существовала как независимое государство с 179 г.5-1918.

Как это произошло и каковы были последствия для наших польских предков? Рискуя сильно упростить историю, я хотел бы представить несколько основных моментов польской истории, о которых следует знать начинающим польским исследователям, когда они начинают прослеживать происхождение своей семьи в «Старой стране».

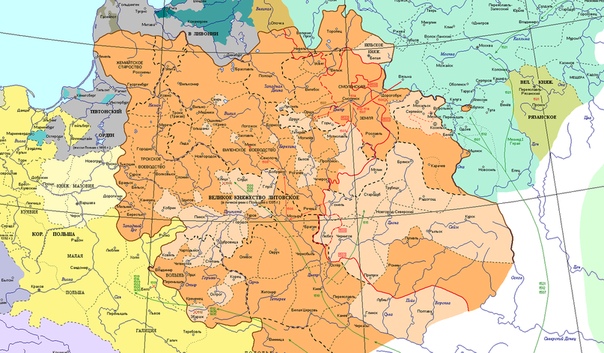

Как правило, самые старые генеалогические записи, которые мы находим для наших польских предков, относятся к Речи Посполитой, которая существовала с 1569-1795 гг. На пике своего могущества Содружество выглядело так (выделено красным), наложенным на текущую карту (рис. 1): 1

Рисунок 1: Речи Посполитой на пике своего развития в 1619 году. Российской, Прусской и Австрийской империй. Второй раздел, в котором участвовали только Российская и Прусская империи, произошел в 1793 году. После третьего раздела в 1795 году среди всех трех империй Польша исчезла с карты (рис. 2).

Российской, Прусской и Австрийской империй. Второй раздел, в котором участвовали только Российская и Прусская империи, произошел в 1793 году. После третьего раздела в 1795 году среди всех трех империй Польша исчезла с карты (рис. 2).

Рисунок 2: Карта разделов Польши, предоставлена Викимедиа. 2

Эта карта часто упоминается в дискуссиях по польской истории и генеалогии, потому что мы часто объясняем людям об этих разделах, но мне это не особенно нравится, потому что иногда создается неправильное представление о том, как все выглядело до сих пор. конец 1800-х — начало 1900-х годов, когда приехало большинство наших предков-иммигрантов из Польши. На самом деле время шло, а карта продолжала меняться. К 1807 году, всего через двенадцать лет после окончательного раздела Польши, Наполеон создал недолговечное Варшавское герцогство (рисунок 3) как зависимое от Франции государство. В это же время Наполеон также ввел абзацный формат записи актов гражданского состояния, так что записи актов гражданского состояния из этой части «Польши» легко отличить от церковных записей.

Рисунок 3: Карта Варшавского герцогства (Księstwo Warszawskie ) , 1807-1809 гг. 3

За свою недолгую историю Варшавское герцогство сумело немного расширить свои границы на юг и восток за счет территорий, отнятых у Австрийской империи, как показано на рисунке 4.

Рисунок 4: Карта герцогства Варшавы, 1809-1815 гг. 4

Однако к 1815 году, после окончания наполеоновских войн, Варшавское герцогство снова было разделено на Венском конгрессе, на котором было создано Великое княжество Познань (Wielkie Księstwo Poznańskie ) , Конгресс Польши (Królestwo Polskie) и Вольный город Краков. Эти изменения представлены на рис. 5.

Рис. 5: Территориальные изменения в Польше, 1815 г. Это Великое княжество в конечном итоге было заменено прусской провинцией Познань в 1848 году. Конгресс Польши официально назывался Королевством Польским, но его часто называют «Конгрессом Польши» в связи с его созданием на Венском конгрессе и как средство отличия. оно из других Королевств Польши, существовавших в разное время в истории. Хотя с самого начала это было государство-клиент России, Конгресс Польше предоставил некоторую ограниченную автономию (например, записи велись на польском языке) до ноябрьского восстания 1831 года, после которого Россия приняла ответные меры, урезав права и свободы поляков. Неудачное январское восстание 1863 года привело к дальнейшему ужесточению контроля России над Польшей, уничтожив любое подобие автономии, которой пользовалось Польское королевство. Территория была полностью поглощена Российской империей, и поэтому семейные историки, исследующие свои корни в этой области, увидят переход от польскоязычных записей актов гражданского состояния к русскоязычным, начиная примерно с 1868 года. Свободный, независимый и строго нейтральный город Кракова с его территорией (Wolne, Niepodległe i Ściśle Neutralne Miasto Kraków z Okręgiem ), находился под совместным контролем всех трех своих соседей (Пруссии, России и Австрии), пока не был аннексирован Австрийской империей после неудавшегося Краковского восстания в 1846 году.

оно из других Королевств Польши, существовавших в разное время в истории. Хотя с самого начала это было государство-клиент России, Конгресс Польше предоставил некоторую ограниченную автономию (например, записи велись на польском языке) до ноябрьского восстания 1831 года, после которого Россия приняла ответные меры, урезав права и свободы поляков. Неудачное январское восстание 1863 года привело к дальнейшему ужесточению контроля России над Польшей, уничтожив любое подобие автономии, которой пользовалось Польское королевство. Территория была полностью поглощена Российской империей, и поэтому семейные историки, исследующие свои корни в этой области, увидят переход от польскоязычных записей актов гражданского состояния к русскоязычным, начиная примерно с 1868 года. Свободный, независимый и строго нейтральный город Кракова с его территорией (Wolne, Niepodległe i Ściśle Neutralne Miasto Kraków z Okręgiem ), находился под совместным контролем всех трех своих соседей (Пруссии, России и Австрии), пока не был аннексирован Австрийской империей после неудавшегося Краковского восстания в 1846 году.

Ко второй половине XIX века , ситуация немного улеглась. Геополитическая карта «Польши» не менялась с 1880-х до начала 1900-х годов, когда большинство наших предков эмигрировало, до конца Первой мировой войны, когда Польша возродилась как новое, независимое польское государство. Карта вверху (снова показанная на рис. 6) — одна из моих любимых, поскольку на ней четко обозначены границы Галиции и различных прусских и русских провинций, обычно упоминаемых в документах, относящихся к нашим предкам.

Рис. 6: Центральная и Восточная Европа в 1900 году, любезно предоставлено easteurotopo.org, используется с разрешения. 6

Хотя отдельные провинции бывшего Конгресса Польши не названы из-за нехватки места, их хорошая карта показана на рисунке 7.

Рисунок 7: Административная карта Конгресса Польши, 1907 год. 7 (Обратите внимание, что некоторые источники все еще называют эти территории «Конгрессной Польшей» даже после 1867 г., но это название не отражает существования какого-либо независимого правительства, кроме России. )

)

Республика Польша, которая была создана в конце Первой мировой войны, широко известная как Вторая Польская Республика, показана на рисунке 8. Границы сдвинуты на восток по отношению к современной Польше, включая части того, что теперь Литва, Украина и Беларусь. Эта территория, которая была частью Польши между мировыми войнами, но исключена из сегодняшней Польши, известна как Креси.

Рисунок 8: Карта Второй Польской Республики с указанием границ с 1921 по 1939 год. 8

В тяжелые дни Второй мировой войны Польша была оккупирована нацистской Германией и Советской Россией. Во время этой оккупации погибло около 6 миллионов польских граждан, в основном мирных жителей, в том числе около 3 миллионов польских евреев. 9 После войны три основные союзные державы (США, Великобритания и Советский Союз) снова перекроили границы Европы и создали Польшу, которая исключила Кресы, но включила территории Восточной Пруссии, Западной Пруссии. , Силезии и большей части Померании. 10, 11 В то же время, , западные лидеры предали Польшу и Восточную Европу, фактически передав эти страны Сталину и позволив создать коммунистический Восточный блок. 12

10, 11 В то же время, , западные лидеры предали Польшу и Восточную Европу, фактически передав эти страны Сталину и позволив создать коммунистический Восточный блок. 12

В заключение давайте посмотрим, как эти изменения границ повлияли на деревню Ковалево-Опактво в современном Слупцком повяте Великопольского воеводства, где родилась моя прабабушка. Эта деревня изначально находилась в составе Речи Посполитой, но затем вошла в состав Пруссии после второго раздела в 179 г.3. В 1807 году он прочно находился в пределах границ Варшавского герцогства, но к 1815 году располагался прямо на самой западной окраине Калишского воеводства контролируемой Россией Конгресса Польши. После 1867 года записи актов гражданского состояния ведутся на русском языке, что отражает более жесткий контроль, который Россия оказывала на Польшу в то время, до 1918 года, когда Ковалево-Опактово стало частью Второй Польской республики. Означают ли эти изменения границ, что наши предки были не поляками, а немцами или русскими? Едва ли. Этническая принадлежность и национальность не обязательно одно и то же. Снова и снова этнические поляки пытались свергнуть своих прусских, русских или австрийских оккупантов, и эти восстания красноречиво говорят о недовольстве наших предков этими национальными правительствами и их стремлении к свободной Польше. Как однажды сказала мне моя польская бабушка: «Если у кошки есть котята в фарфоровом шкафчике, вы не называете их чайными чашками».

Этническая принадлежность и национальность не обязательно одно и то же. Снова и снова этнические поляки пытались свергнуть своих прусских, русских или австрийских оккупантов, и эти восстания красноречиво говорят о недовольстве наших предков этими национальными правительствами и их стремлении к свободной Польше. Как однажды сказала мне моя польская бабушка: «Если у кошки есть котята в фарфоровом шкафчике, вы не называете их чайными чашками».

1 «Речи Посполитой в ее максимальной степени» от Samotny Wędrowiec, лицензия CC BY-SA 3.0, дата обращения 9 января 2017 г.

2 Палтус, имеет лицензию CC BY-SA 3.0, по состоянию на 9 января 2017 г.

3 «Карта Варшавского герцогства, 1807–1809 гг.», составленная Матиасрексом, на основе слоев kgberger, лицензирована в соответствии с CC BY-SA 3.0., доступ 9 Январь 2017 г.

4 «Карта Варшавского герцогства, 1809 г.-1815» от Mathiasrex, на основе слоев kgberger, под лицензией CC BY-SA 3.